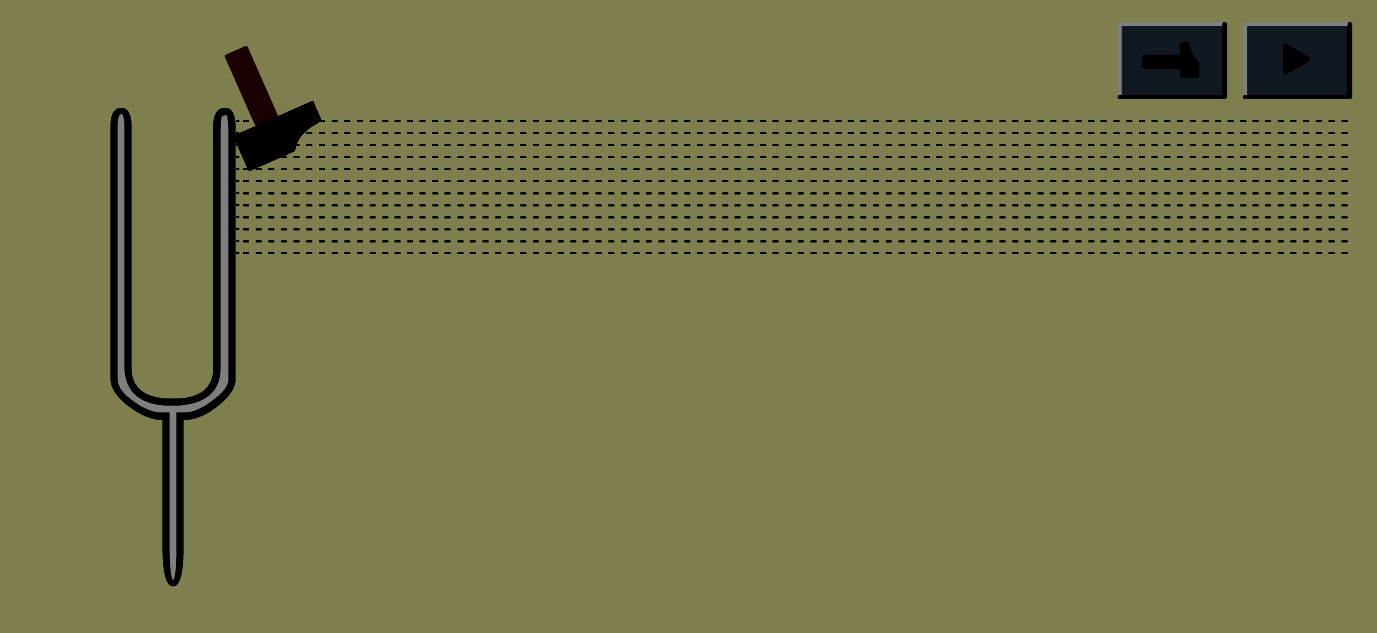

Ici, on observe les molécules d'air en face d'un diapason et nous allons étudier leurs mouvements : On frappe le diapason avec un marteau exerçant alors une contrainte sur celui-ci.

D'abord, commençons par expliquer ce qu'est le son. Comme il est cité dans les dictionnaires, le son ne peut être appelé de la sorte si et seulement si ce terme est défini par la création d'une onde acoustique, c'est à dire une vibration mécanique d'un fluide. Prenons l'exemple de l'air et observons la création d'une onde sonore : Tout d'abord, une onde sonore ne peut être crée seulement si une source existe. L'onde est provoquée et ne peut pas apparaître de manière spontanée. Ensuite il doit y avoir existence d'un milieu que nous définirons par l'acoustique. Le milieu est composé d'un fluide (un gaz ou un liquide) ou d'un solide. Lors de la création d'une onde sonore, selon le milieu, les molécules vont s'agiter localement et entraîner une variation de pression provoquée par la source d'émission. En effet, à chaque fois qu'une molécule bougera, elle entraînera les molécules voisines : On assiste alors à la transmission de la variation de pression et donc de l'onde. La vitesse de propagation d'une onde est différente entre chaque milieu, tout simplement à cause des différences de masse entre les molécules et de leur espacement. Lors de la transmission de l'onde, on assiste à des mouvements de surpression et de dépression.

D'abord, commençons par expliquer ce qu'est le son. Comme il est cité dans les dictionnaires, le son ne peut être appelé de la sorte si et seulement si ce terme est défini par la création d'une onde acoustique, c'est à dire une vibration mécanique d'un fluide. Prenons l'exemple de l'air et observons la création d'une onde sonore : Tout d'abord, une onde sonore ne peut être crée seulement si une source existe. L'onde est provoquée et ne peut pas apparaître de manière spontanée. Ensuite il doit y avoir existence d'un milieu que nous définirons par l'acoustique. Le milieu est composé d'un fluide (un gaz ou un liquide) ou d'un solide. Lors de la création d'une onde sonore, selon le milieu, les molécules vont s'agiter localement et entraîner une variation de pression provoquée par la source d'émission. En effet, à chaque fois qu'une molécule bougera, elle entraînera les molécules voisines : On assiste alors à la transmission de la variation de pression et donc de l'onde. La vitesse de propagation d'une onde est différente entre chaque milieu, tout simplement à cause des différences de masse entre les molécules et de leur espacement. Lors de la transmission de l'onde, on assiste à des mouvements de surpression et de dépression.

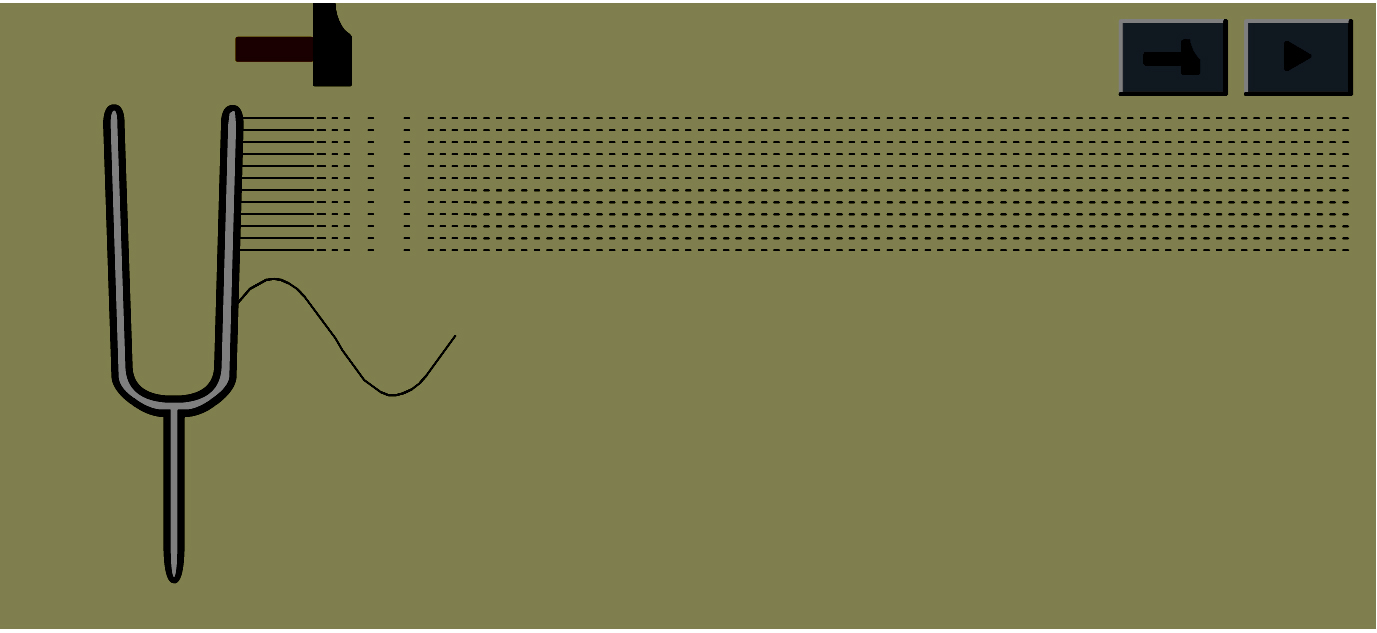

Ici, on observe les molécules d'air en face d'un diapason et nous allons étudier leurs mouvements : On frappe le diapason avec un marteau exerçant alors une contrainte sur celui-ci.

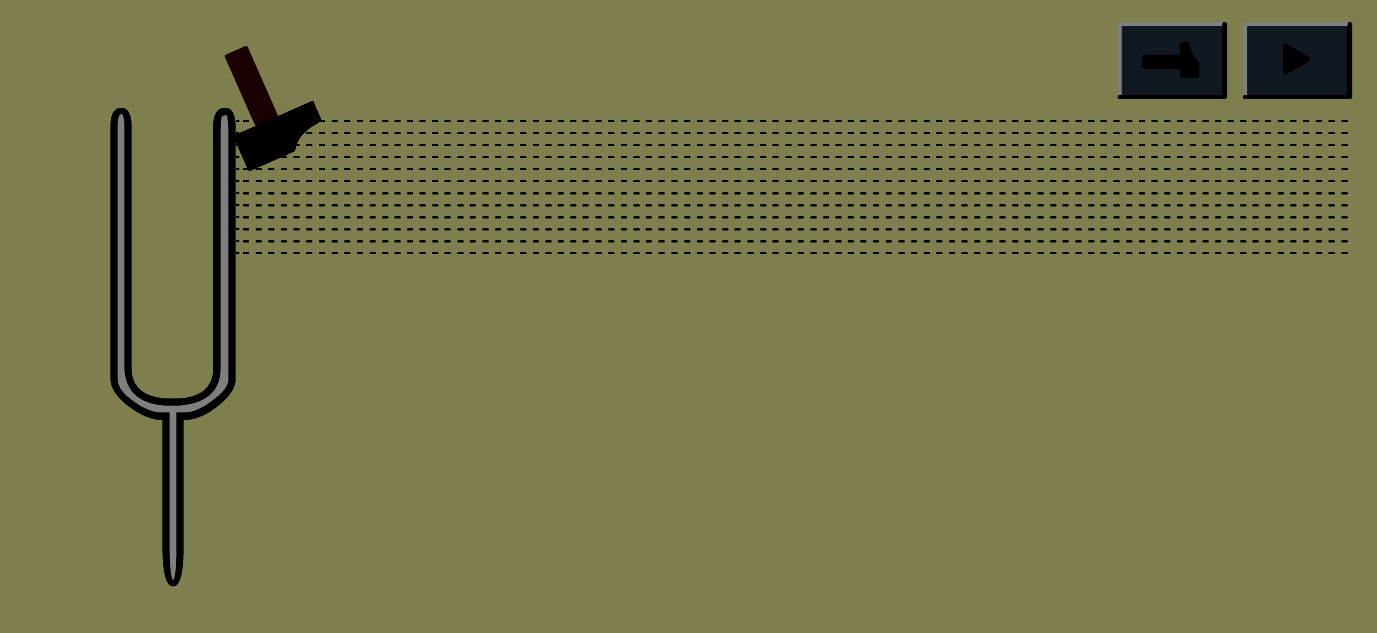

Variation de pression entraînée par le déplacement de molécules.

Variation de pression entraînée par le déplacement de molécules.

Variation de pression entraînée par le déplacement de molécules.

Ici, on observe les molécules d'air en face d'un diapason et nous allons étudier leurs mouvements :

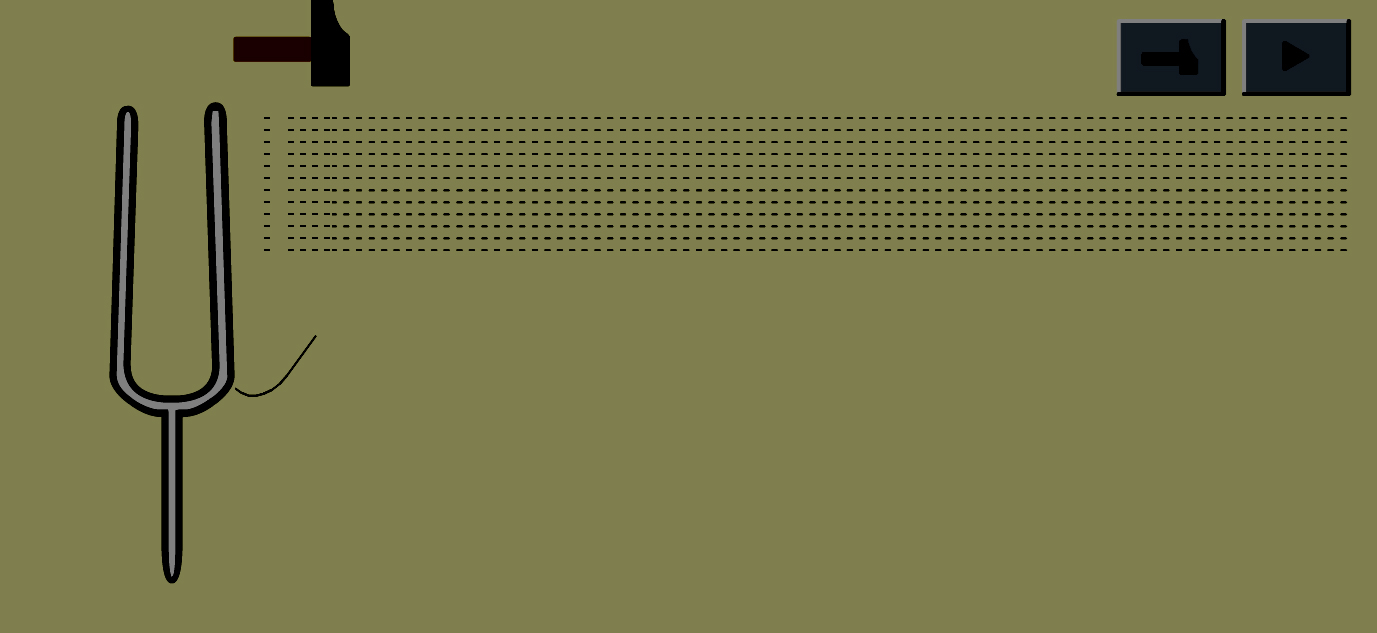

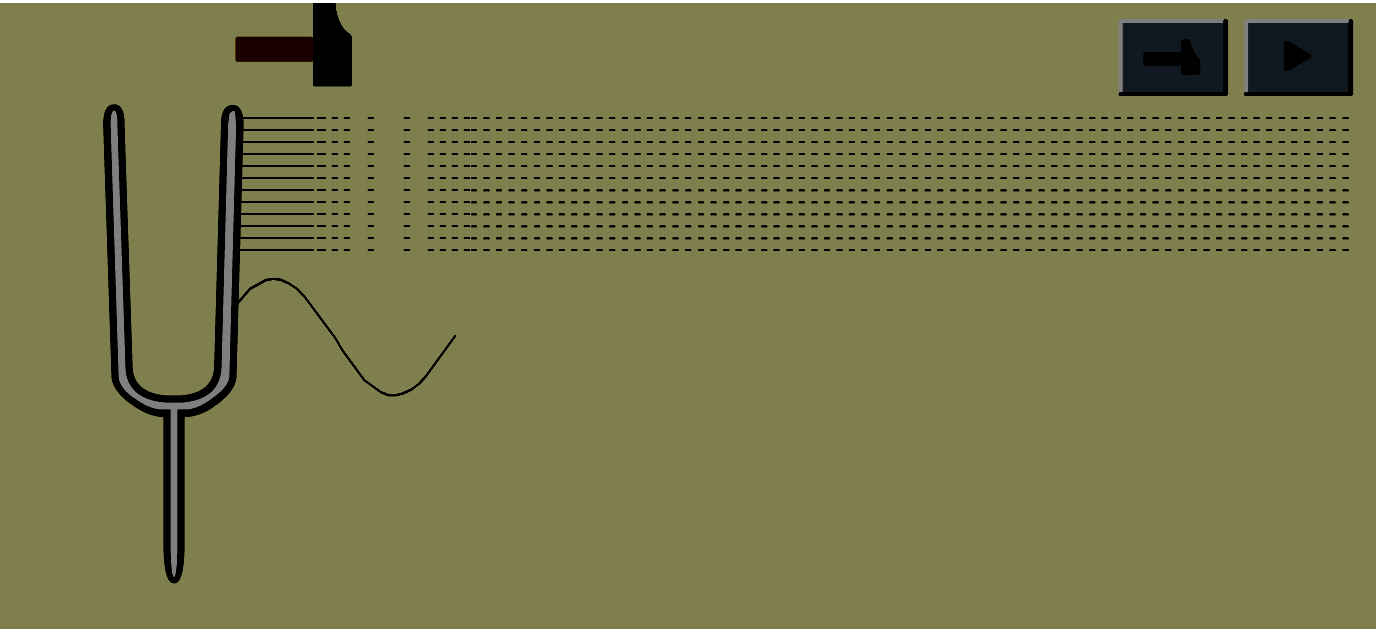

On frappe le diapason avec un marteau exerçant alors une contrainte sur celui-ci. On observe une variation de pression entraînée par le déplacement de molécules elle-même entraînée par le déplacement des branches du diapason. On voit une dépression illustrée par un blanc donc une absence ponctuelle de molécules. En bref, on assiste à un mouvement de dépression entraînant une perturbation.

Puis on observe une compression entraînée par le mouvement inverse de la branche elle-même entraînée par la saturation en molécule. On note qu'il n'y absolument pas déplacement de matière mais transport d'énergie. Et le mouvement se répète jusqu'à ce que la source cesse son mouvement d'oscillation. On assiste alors à la création d'une onde sinusoïdale et uniforme car alternant surpression et dépression.

Bien sur le schéma précédent étant en 2D on se doit de préciser qu'une onde sonore est périodique et tridimensionnelle. Les sons du point de vue de l'Homme sont triés en trois catégories : Les infrasons, dont la fréquence n'excède pas 20 Hertz, la plage audible située en 20 Hertz et 20000 Hertz et les ultrasons dépassant 20000 Hertz.

Ici, on observe les molécules d'air en face d'un diapason et nous allons étudier leurs mouvements :

On frappe le diapason avec un marteau exerçant alors une contrainte sur celui-ci. On observe une variation de pression entraînée par le déplacement de molécules elle-même entraînée par le déplacement des branches du diapason. On voit une dépression illustrée par un blanc donc une absence ponctuelle de molécules. En bref, on assiste à un mouvement de dépression entraînant une perturbation.

Puis on observe une compression entraînée par le mouvement inverse de la branche elle-même entraînée par la saturation en molécule. On note qu'il n'y absolument pas déplacement de matière mais transport d'énergie. Et le mouvement se répète jusqu'à ce que la source cesse son mouvement d'oscillation. On assiste alors à la création d'une onde sinusoïdale et uniforme car alternant surpression et dépression.

Bien sur le schéma précédent étant en 2D on se doit de préciser qu'une onde sonore est périodique et tridimensionnelle. Les sons du point de vue de l'Homme sont triés en trois catégories : Les infrasons, dont la fréquence n'excède pas 20 Hertz, la plage audible située en 20 Hertz et 20000 Hertz et les ultrasons dépassant 20000 Hertz.

Du point de vue de la physique, on définit le son en fonction de trois paramètres : l'intensité (exprimée en décibels.), la hauteur tonale ou fréquence (exprimée en Hertz.), et le timbre (défini notamment par la forme d'onde ou la superposition de plusieurs ondes.)

– L'intensité dépend de la pression acoustique crée par la source. En clair, plus le nombre de molécule déplacé (mouvements de compression et de dépression) est élevé, plus les mouvements d'oscillations seront grands, donc l'intensité sera plus grande.

– La hauteur tonale ou vibration est régie par la vitesse d'oscillation du corps d'émission. En outre, plus l'objet vibre rapidement, plus les variations de pressions se feront vite et donc plus la fréquence sera élevée. On calcule la fréquence avec le calcul suivant : f=1/T ; T correspondant à la période de l'onde en seconde et f à la fréquence en Hertz. Notons qu'une fréquence possède des harmoniques. Par exemple, le double d'une fréquence donnera le même ton. Pour être plus clair, prenons l'exemple de la musique. On détermine un son pur, c'est à dire ne comportant qu'une seule fréquence, le La égal à 55 Hz. Le double de cette fréquence correspond donc à une fréquence de 110 Hz qui est toujours un La. Autrement dit, les harmoniques paires donneront toujours la même note. Mais qu'en est-il des harmoniques impaires ? Selon le multiple, la note obtenue est soit en « accord » avec la fréquence fondamentale, sois non accordée. Les harmoniques impaires donnent très souvent lieu à des sons dissonants et désagréables, à l'origine du bruit.

– Le timbre d'un son quant à lui dépend de la forme d'onde et du nombre d'harmoniques et de leur intensité. En effet il existe différentes formes d'ondes : La forme sinusoïdale, normalisée « sine » en anglais, étant la plus courante ; la forme triangle ; la forme carrée normalisée « square » en anglais ; la forme en dents de scie normalisée « saw ».

Il existe aussi d’autres formes mais elles sont le résultat d'addition de formes. Le nombre d'harmonique et leur intensité fait aussi énormément varier le timbre car elles sont en partie responsables des variations de formes d'ondes. Lorsque tous ces facteurs sont couplés et réunis, il existe des milliards de milliards de possibilités de timbres différentes, ce qui nous permet notamment de différencier la voix de nos amis ou d'un instrument.

Pour la suite du TPE, il est important de définir la notion de bruit. Un bruit est très généralement considéré comme désagréable et est dû à un ensemble d'harmoniques très désordonnées entraînant une sensation de fouillis sonore.

Ensuite, la notion de vitesse du son est constamment applicable dans le domaine. Chaque corps possède une vitesse de propagation des ondes sonores propre à elle-même. Par exemple dans l'air, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde à 20°C. On précise la température car c'est un facteur à prendre en compte lors de l'évaluation de a vitesse du son (même si cela ne fait varier que très peu le résultat final) vu que la température du fluide ou du corps en question fait varier la structure moléculaire (voir partie sur la propagation du son). La formule générale de la vitesse est v=d/t (v pour vitesse, d pour distance en mètres, t pour temps en secondes.) Le son ne se déplace pas dans le vide. En revanche, dans les liquides, la vitesse du son est proportionnelle à l'élasticité du milieu. Par exemple, la vitesse du son est différente en fonction de la viscosité du liquide en question. Dans l'eau sa vitesse est de 1480 m/s. Dans le glycérol sa vitesse est de 1915 m/s , par contre dans la roche elle est de 5000 à 6000 m/s. Cependant, la nature du milieu et la température ne sont pas les seuls facteurs d’influence, mais certainement les principaux.

D’autres facteurs comme la salinité peuvent influencer la propagation de l’onde sonore, surtout en milieu ouvert, par exemple le vent peut atténuer les ondes sonores ou même encore la végétation dense. De plus, lorsque l'onde sonore rencontre une matière plus dense que son milieu de propagation initial, l'onde est partiellement réfléchie et partiellement absorbée, on appelle cela une discontinuité. Voici quelques exemples de la réflexion des ondes sonores en fonction de différents matériaux :

• Une paroi dure et lisse (pierre, verre, métal…) réfléchit la presque totalité de l'énergie sonore.

• Une matière poreuse ou flexible (tissu, laine de roche…) l'absorbe en grande partie.

• En outre, différents phénomènes acoustiques sont observés en fonction de la nature du milieu où le son est émis.

Il existe aussi d’autres formes mais elles sont le résultat d'addition de formes. Le nombre d'harmonique et leur intensité fait aussi énormément varier le timbre car elles sont en partie responsables des variations de formes d'ondes. Lorsque tous ces facteurs sont couplés et réunis, il existe des milliards de milliards de possibilités de timbres différentes, ce qui nous permet notamment de différencier la voix de nos amis ou d'un instrument.

Pour la suite du TPE, il est important de définir la notion de bruit. Un bruit est très généralement considéré comme désagréable et est dû à un ensemble d'harmoniques très désordonnées entraînant une sensation de fouillis sonore.

Ensuite, la notion de vitesse du son est constamment applicable dans le domaine. Chaque corps possède une vitesse de propagation des ondes sonores propre à elle-même. Par exemple dans l'air, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde à 20°C. On précise la température car c'est un facteur à prendre en compte lors de l'évaluation de a vitesse du son (même si cela ne fait varier que très peu le résultat final) vu que la température du fluide ou du corps en question fait varier la structure moléculaire (voir partie sur la propagation du son). La formule générale de la vitesse est v=d/t (v pour vitesse, d pour distance en mètres, t pour temps en secondes.) Le son ne se déplace pas dans le vide. En revanche, dans les liquides, la vitesse du son est proportionnelle à l'élasticité du milieu. Par exemple, la vitesse du son est différente en fonction de la viscosité du liquide en question. Dans l'eau sa vitesse est de 1480 m/s. Dans le glycérol sa vitesse est de 1915 m/s , par contre dans la roche elle est de 5000 à 6000 m/s. Cependant, la nature du milieu et la température ne sont pas les seuls facteurs d’influence, mais certainement les principaux.

D’autres facteurs comme la salinité peuvent influencer la propagation de l’onde sonore, surtout en milieu ouvert, par exemple le vent peut atténuer les ondes sonores ou même encore la végétation dense. De plus, lorsque l'onde sonore rencontre une matière plus dense que son milieu de propagation initial, l'onde est partiellement réfléchie et partiellement absorbée, on appelle cela une discontinuité. Voici quelques exemples de la réflexion des ondes sonores en fonction de différents matériaux :

• Une paroi dure et lisse (pierre, verre, métal…) réfléchit la presque totalité de l'énergie sonore.

• Une matière poreuse ou flexible (tissu, laine de roche…) l'absorbe en grande partie.

• En outre, différents phénomènes acoustiques sont observés en fonction de la nature du milieu où le son est émis.